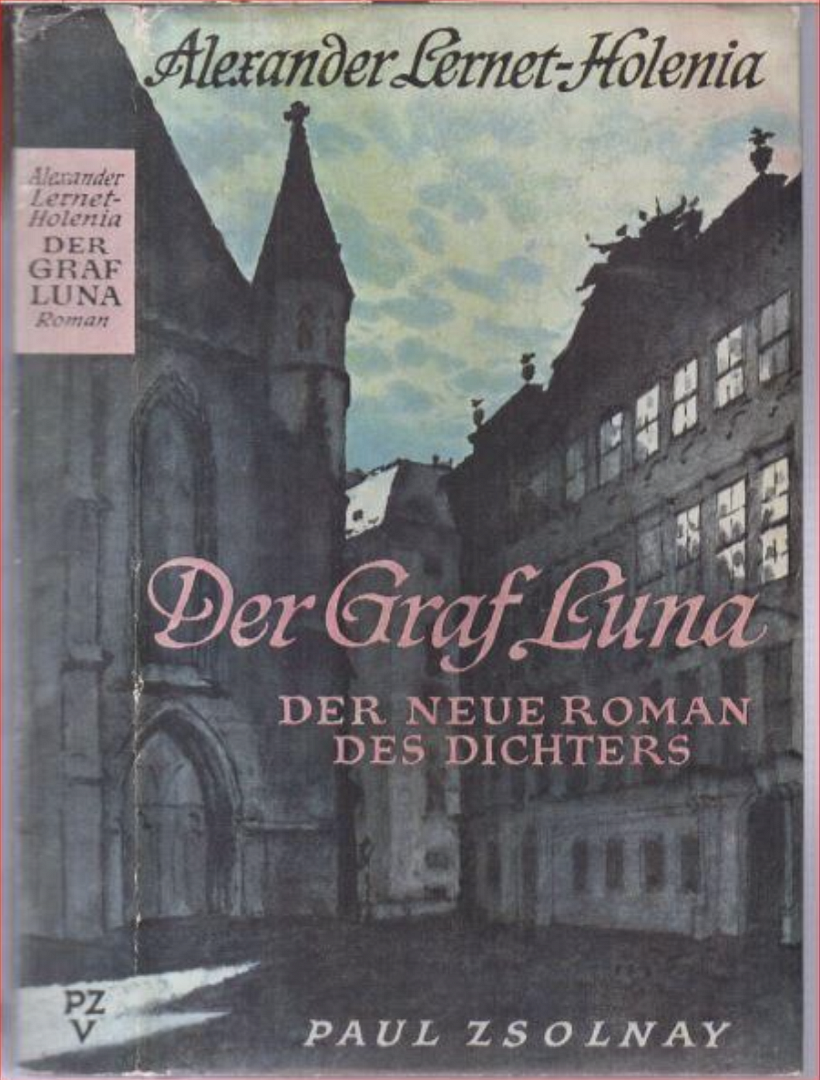

Leseprobe - Der Graf Luna (1955)

Als Alexander Lernet-Holenia 1955 den Roman Der Graf Luna veröffentlichte, entstand ein vielschichtiges Werk über die Schatten der Vergangenheit. Zwischen Wirklichkeit und Vision entfaltet sich ein düsteres Spiel um Schuld und Rache, das den Leser in die Abgründe der unmittelbaren Nachkriegszeit führt. Die folgende Leseprobe lädt dazu ein, die besondere Atmosphäre dieses eindringlichen Werkes zu erleben.

erstmals erschienen: Paul Zsolnay Verlag, Wien-Hamburg, 1955

[...] „Meine Herrschaften“, sagte Jessiersky, als er, im Schlafzimmer des Ehepaars, Platz genommen hatte, „ich habe Sie aufgesucht, um Sie zu fragen, ob Sie - Hand aufs Herzt - nicht etwa doch wüßten, wo sich Ihr Cousin, der Graf Luna, derzeit befindet.“

Die Millemoths sahen ihn sehr erstaunt an oder sie taten zumindest, als ob sie ihn sehr erstaunt ansähen.

„Das heißt“, setzte Jessiersky hinzu, „ich weiß ja, daß er sich in Wien aufhält. Was ich von Ihnen erfahren möchte, ist also lediglich, wo er hier wohnt. Wo kann ich ihn finden, ihn sprechen?“

Und um sich den Anschein von Ruhe und Überlegenheit zu geben, holte er seine Zigaretten hervor, tat ihrer eine in den Mund, zündete sie an und schlug ein Bein übers andre.

Es war abermals eine Pause entstanden. Schließlich sagte Millemoth:

„Finden wollen Sie ihn? Sprechen? Ich glaube kaum, Herr von Jessiersky, daß Ihr Wunsch, und wenn er auch noch so dringend wäre, Sie veranlassen könnte, Selbstmord zu begehen, um den Ärmsten - und auch das nur vielleicht - dort zu finden, wo er jetzt ist.-“

Jessiersky winkte ihm, mit der Zigarette, ab.

„Ich weiß, daß er noch lebt", sagte er. 'Ich habe es Ihnen schon gesagt.“

Die Millemoths sahen einander wiederum an, wie um sich darüber zu verständigen, daß ihr Besuch, der schon Luna ans Messer geliefert und darnach versucht hatte, auch sie, die Millemoths selber, ans Messer zu liefern, erneut Miene mache, ihnen beiden, wahrscheinlich der seinerzeit erstatteten Anzeige wegen, etwas anzutun.

„Herr von Jessiersky“, sagte Frau Millemoth, „wenn unser armer Cousin noch am Leben wäre, so hätte er sich doch bei uns gemeldet.“

„Leider ist das nicht so sicher“, sagte Jessiersky. „Denn wenn zum Beispiel ich selbst Ihr Cousin wäre und die Absichten hätte, die er hat, beziehungsweise zu haben scheint, so hätte ich wohl gleichfalls nicht bei Ihnen vorgesprochen. Sie beide nämlich - um ganz offen zu reden - scheinen mir denn doch etwas zu unverläßlich - verstehen Sie mich recht! -, zu leicht zu beeinflussen, zu wenig beherzt, mit einem Worte, als daß jemand, für den alles davon abhinge, daß Sie dichthielten und sich nichts abpressen ließen, sonderliches Vertrauen zu Ihnen haben sollte. Aber es ist dennoch möglich, daß Luna so unvorsichtig gewesen ist, Sie von seinem Weiterleben zu unterrichten; und für den Fall, daß er diese Unvorsichtigkeit auch wirklich begangen hätte, bin ich eben hier und frage Sie, wo er ist. Ja ich bin - um wiederum ganz offen zu reden - sogar fest entschlossen, es unter allen Umständen und durch Anwendung aller mir zur Verfügung stehenden Mittel aus Ihnen herauszubekommen. Denn die Sache ist mir wichtig genug.“

Und mit diesen Worten, zum Zeichen seiner Resolutheit, warf er die Zigarette fort.

„Aber wir wissen es nicht! Wir wissen es wahrhaftig nicht!“ rief Millemoth, der in der Tat schon anfing, aus der Fassung zu geraten.

„Wie kommen denn gerade Sie, der Sie doch, bei Gott, wissen sollten, daß er tot ist, auf den Gedanken, uns auf einmal zu sagen' daß er noch lebt!“

Jessiersky antwortete nicht und blickte aus dem Fenster. Die Wohnung der Millemoths war hoch gelegen, jenseits der Gasse riß ein Spätherbststurm Schwaden von gelbem Rauch aus einem Schornstein abwärts über schmutzige Ziegeldächer, und die waldigen Hügel, die man sonst in der Ferne sah, waren in Regenschleier gehüllt. Jetzt nichts sagen, dachte Jessiersky, jetzt bloß nichts sagen, damit diese Leute die Nerven verlieren! Denn verlieren sie sie nicht, so werden sie mir auch nie verraten, wo er ist.

„Sprechen Sie doch!“ rief Millemoth. „Wenn Ihnen die Sache, wie Sie behaupten, wichtig ist, so werden Sie zugeben, daß es auch uns wichtig genug sein könnte, zu erfahren, ob er wirklich noch lebt oder nicht lebt!“

„Wie oft“ sagte Jessiersky, „soll ich's Ihnen denn noch sagen! Er lebt wirklich.“

„Aber woher wollen Sie denn das wissen!“

Jessiersky zuckte die Achseln.

„Ich weiß es eben“ sagte er.

„Die letzte Nachricht von ihm“, sagte Frau Millemoth, „hatten wir im März vor vier Jahren. Damals schrieb er uns zwar noch, es gehe ihm gut..."

„Was allerdings nichts bedeutet“, sagte Jessiersky. „Denn was hätte er denn sonst schreiben sollen! Vielleicht daß es ihm schlecht ginge?

„Eben“, sagte Frau Millemoth.

„Aber ich hoffe dennoch“, sagte Jessiersky, „daß ihm die Pakete, die ich ihm geschickt habe, genützt haben werden - ich meine, daß man sie ihm auch wirklich ausgefolgt hat.“

„Auch wir haben ihm ja Pakete geschickt“, sagte Frau Millemoth.

„Aber von April 1945 bis zum heutigen Tage haben wir nie wieder auch nur das Geringste von ihm gehört...“

„Weil er umgekommen sein wird!“ rief Millemoth. „Weil er tot ist!“

„Solange er eben noch im Lager war, war er nicht nur dank unserer und Herrn von Jessierskys Spenden, sondern auch an sich schon gut verpflegt. Aber kaum waren die sogenannten Befreier gekommen, so versagte die Organisation total, und sie ließen ihn verhungern!“

„Das geht zu weit!“ schrie Jessiersky. „Oder wollen Sie wirklich behaupten, nicht die Deutschen, sondern die sogenannten Befreier hätten die ungeheuren Haufen verhungerter Leichen geliefert, die überall abgebildet waren! Leider sind sie jetzt nirgends mehr abgebildet, aber Menschen wie Sie, Herr Millemoth, würden es rechtfertigen, wenn uns diese Scheußlichkeiten noch immer wöchentlich mindestens einmal in allen Zeitungen vor Augen geführt würden!“

„Ich meine ja nur“, versuchte Millemoth einzuwenden, „daß die Alliierten, durch ihr Vorrücken, es den Deutschen unmöglich gemacht hatten, die Lager entsprechend zu verpflegen.“

„Ach was!“ rief Jessiersky. „Sie wollen mir doch bloß vorspielen, daß Sie ein Faschist sind, weil Sie auch mich für einen Faschisten halten und weil Sie glauben, daß die Faschisten jetzt wieder zum Zuge kommen! Lassen Sie doch diese Dummheiten, Herr Millemoth! Sie sind, wenngleich kein Held, ein anständiger Mensch, und auch ich hoffe, ein anständiger Mensch zu sein. Überdies bin ich auch ein viel zu schlechter oder doch wenigstens ein zu uninteressierter Geschäftsmann, als daß ich meinen Laden, auf Grund irgendwelcher Unanständigkeiten, fördern wollte, ja genau genommen ist mir dieser ganze verdammte Laden sogar vollständig egal. Das war er mir auch schon seit eher, und demzufolge habe auch nicht ich Ihren Cousin ins Lager gebracht, sondern meine Direktoren haben sich das geleistet, weil ich mich um ihr Tun und Treiben zu wenig gekümmert habe. Das muß ich allerdings zugeben, und so trifft mich in der Tat eine gewisse Schuld. Aber ich bereue meine Indolenz, die sich für Ihren Cousin so verhängnisvoll ausgewirkt hat, weiß Gott, daß ich sie bereue! Sagen Sie mir also, wo der Unglückliche ist, denn es wäre ein Irrsinn, mir's zu verheimlichen. Sie können mir's ruhig sagen!“

Die Millemoths sahen ihn zweifelnd an, und schließlich sagte Herr Millemoth:

„Ich schwöre Ihnen, daß ich es nicht weiß - ja darüber hinaus glaube ich Ihnen auch wirklich nicht, daß er überhaupt noch lebt...“

„Doch“, sagte Jessiersky. „Das tut er. Er tut es ganz bestimmt.“

„Was haben Sie denn aber bloß für Anhaltspunkte dafür?“

„Die folgenden“, sagte Jessiersky, der inzwischen beschlossen hatte, seine Karten auf den Tisch des Hauses zu legen; und er erzählte den Millemoths, was mit der Zweitjüngsten geschehen war. Als er geendet hatte, entstand eine Pause.

Dann sagte Millemoth:

„Das kann ich von unserm Cousin einfach nicht glauben!“

„Ich schon“, sagte Jessiersky. „Denn wenn mir passiert wäre, was ihm passiert ist, so täte wahrscheinlich auch ich selber, was er jetzt tut. Nur würde ich mich vorher denn doch genauer, als er es getan hat, erkundigen, wer an meinem Unglück wirklich schuld ist und wer nicht. Um ihn hierüber aufzuklären, will ich ihn ja auch unter allen Umständen sprechen.“

„Und die Kleine?“ sagte Frau Millemoth. „Was ist es denn für eine Krankheit, die sie hat? Was sagen die Ärzte?“

Jessiersky zuckte die Achseln.

„Naheliegend“, sagte er, „wäre gewesen, zunächst einmal auf Jugendzucker zu schließen. Aber sie zeigte keine der bezüglichen Reaktionen. Man begann also nach Eiterherden zu suchen, die etwa mit dem Zahnwechsel im Zusammenhang hätten stehen können. Doch fand man keine. Jetzt hält man's für eine Sepsis schlechthin.“

„Aber von Näschereien“, rief Millemoth, „bekommt man doch um Gottes willen keine Sepsis!“

„Weiß ich's!“ sagte Jessiersky. „Möglich aber wär's dennoch. Nehmen Sie zum Beispiel an, jene Bonbons hätten ein Gift enthalten, das nicht in den Körper eingedrungen wäre, sondern bloß die Magen- und Darmwände angegriffen hätte. Dann fiele nichts leichter, als an eine Sepsis zu denken.“

„Wir schwören Ihnen aber bei allem, was uns heilig ist“, sagte Millemoth, „daß wir, schon seit Jahren, von unserm armen Cousin weder etwas gehört noch gesehen haben. Sie haben uns vorhin gesagt, daß Sie uns für anständige Leute halten; und in der Tat war es Unsinn, Ihnen Trauer um das Dritte Reich vorspielen zu wollen. Wir sind, wenn Sie's denn wissen wollen, Monarchisten, wie auch unser armer Cousin Monarchist gewesen ist, und wir glauben an all das, was in einer Monarchie für heilig gilt, zum Beispiel an Gott. Wir schwören Ihnen also bei Gott, daß wir nicht wissen, wo der Graf Luna ist, ja ob er überhaupt noch ist. Wir bezweifeln, letzteres sogar von Grund auf und können Ihnen daher auch leider nichts von ihm oder über ihn sagen.“

„- Zeigen Sie mir doch noch einmal sein Bild“, sagte Jessiersky nach einem Moment, und Frau Millemoth holte das Bild aus der Lade, in die sie's versteckt hatte.

Jessiersky sah es sehr lange und sehr genau an.

„Ja, das ist er“, sagte er schließlich.

„Natürlich ist er das“, sagte Millemoth.

„Ich meine, er sieht dem General Knobelsdorff in der Tat vollkommen ähnlich; und derjenige, der meine Tochter mit Bonbons gefüttert hat, sieht wiederum dem General Knobelsdorff ähnlich. Folglich also sieht er auch dem Grafen Luna ähnlich und dürfte denn auch – weil eine solche An von Aussehen, zumindest heutzutage, mehr als selten ist - in der Tat der Graf Luna sein.“

„Aber haben Sie ihn denn je wirklich gesehen, kennengelernt, gesprochen?“

„Nein. Ich lerne ihn, leider, erst jetzt kennen.“

„Auf bloße Bilder kann man doch nichts geben; und nur weil Ihre Mademoiselle, die vermutlich genau so töricht ist wie sonstwelche Gouvernanten, erklärt hat...“

„Die Kinder haben's doch gleichfalls erklärt.“

„Ja - doch sind es eben bloß Kinder.“

„Wir haben aber keine andre Möglichkeit, als uns an die Kinder, die Gouvernante und die Bilder zu halten. Schaffen Sie mir Luna zur Stelle, dann will ich - vielleicht - meine Meinung ändern. Doch weil Sie's, wie Sie sagen, nicht können...“

„Nicht einmal Gott wäre dazu noch imstande!“

Jessiersky blickte wieder aus dem Fenster. Der Rauch quoll nun nicht mehr aus dem Schornstein, aus dem nur noch ein durchsichtiges Flirren heißer Luft hervorflog; und über die Waldhügel in der Ferne, wo das Gewölk auf Momente zerrissen war, huschten jetzt fahle Sonnenlichter. Aber der Sturm fuhr immer noch um das Hlaus, und im Schlafzimmer der Millemoths zog es empfindlich.

Jessiersky erhob sich.

„Es ist völlig unheimlich“, sagte er, „wenn man irgend etwas durchaus nicht mehr erfahren, einen bestimmten Menschen keinesfalls mehr sprechen kann - sei es nun, daß er sich selber nicht mehr sprechen läßt, sei es, daß er wirklich tot ist. Aber wir leben ja auch sonst wie zwischen Wänden. Wir fragen immerzu, und niemand und nichts gibt uns Antwort - nicht einmal Gott selbst, ja der sogar am allerwenigsten... Nun, wie dem auch sei: wenn Sie wirklich noch von Luna hören sollten, so lassen Sie mich's wissen...“

„Zweifellos.“

„…denn es kann ja schließlich auch Ihnen selbst nicht ganz gleichgültig sein, daß er sich auf solche Art herumtreibt…“

„Nein, gleichgültig wäre es uns gewiß nicht. Nur glaube ich nach wie vor...“

Aber Jessiersky hatte sich schon zu Frau Millemoth gewendet und küßte ihr die Hand. Dann ging er, und Millemoth begleitete ihn ins Vorzimmer, das nach Petroleum roch. Im Vorzimmer blieb Jessiersky noch einmal stehen.

„Und sollten Sie Ihren Cousin also doch noch einmal sehen“, sprach er, „so können Sie ihm das Folgende sagen: Wenn er mir weiterhin ausweicht, wenn er sich, wie bisher, ins Dunkel verbirgt, wenn er fortfährt zu tun, was er jetzt tut-, wenn er mich nicht aufsucht und mir nicht ganz offen sagt: ,Hier bin ich!', so werde auch ich gegen ihn verfahren, wie er gegen mich verfährt. Da er sich jede Handlungsfreiheit herausnimmt, so werde ich sie mir nicht minder herausnehmen und ihn für ein Wesen ansehen, das sich selber vogelfrei erklärt hat, für ein Stück Wild, das keine Schonzeit hat und das man niederschießen darf, wo immer man's antrifft; und sagen Sie ihm auch noch, daß ich weiß, wie man das macht, daß ich's ganz genau weiß, weil ich eine Jagd habe, auf der ich derlei lernen konnte, sehr gut sogar konnte ich's lernen, denn dazu ist sie groß genug!“

Und damit ließ er Millemoth, der nach Worten rang, stehen und verließ die Wohnung. [...]