Alexander Lernet-Holenia (1897–1976)

Essai biographique

Alexander Lernet-Holenia

« Formidable raconteur », « admirable dialoguiste qui sait faire lever les images », « prestidigitateur du romanesque », « don d’éblouir par une imagination délirante et désespérée », « auteur prolifique et polygraphe d’une virtuosité étonnante, célèbre et admiré pendant l’entre-deux-guerres » : tel est le portrait d’Alexander Lernet-Holenia que dresse le journal Le Monde à la fin des années 1980 1.

Le public français n’a pas encore assez exploré l’univers envoûtant de l’écrivain autrichien, mais n’en doutons pas : le retour en force, en terres narratives, du mariage de l’Histoire et des histoires va l’y inviter.

Jeunesse et Première Guerre mondiale

Alexander Maria Norbert Lernet voit le jour à Vienne le 21 octobre 1897. Sa mère, Sidonie von Boyneburgk-Stettfeld (1856-1935), née Holenia, appartient à une lignée d’exploitants fortunés de mines de plomb carinthiennes. Les Holenia auraient, dit-on, quitté l’Espagne pour s’établir en Moravie durant la Guerre de Trente Ans. De source généalogique, on ne remonte toutefois que jusqu’à Franz Anton Holenia (1745-1800), directeur de mines de plomb hongroises, qui assied par son mariage avec une riche héritière de mines carinthiennes une belle aisance financière et se fixe à Bleiberg, non loin de Villach 2. Sidonie, veuve à trente-quatre ans du baron Julius von Boyneburgk-Stettfeld (1834-1890), colonel-commandant du 7e uhlans de l’armée impériale et royale, épouse sept ans plus tard, peu avant que Lernet ne vienne au monde, un enseigne de vaisseau de la marine de guerre impériale et royale, Alexander Lernet (1866-1922), de dix ans son cadet. Cette union étonnante, suivie d’un divorce tumultueux, passe pour destinée à masquer les bontés que l’archiduc Charles-Étienne de Habsbourg (1860-1933) 3 aurait eues pour Sidonie. La rumeur, jamais confirmée ni démentie par l’auteur, a divisé famille, amis et exégètes. Mais peu importe, au fond, son (in)exactitude en regard de sa vérité littéraire : ce mystère originel emplit l’œuvre de bâtards, d’usurpateurs d’identité, de doubles et de rébus généalogiques. En 1920, Lernet est adopté par Selma Holenia, née Fräss von Ehrfeld, dont il doit, dès lors, ajouter le nom marital à celui de Lernet. Trois ans plus tard, Lernet-Holenia, initialement de confession évangélique comme son père, se convertit au catholicisme.

Les Lernet, quant à eux, forment une famille de fonctionnaires et d’officiers émigrés de France, dont certains se seraient illustrés lors de la deuxième guerre turque 4. Lernet-Holenia, suivant la piste des Loernee, Lernee, Lierneux, Lernet, Lernouoe ou Liornais rencontrés au fil de ses lectures 5, s’emploiera à reconstituer la généalogie de son père officiel, avec une fantaisie peut-être toute littéraire. Le berceau de la famille serait la “motte” médiévale de Dampierre aux environs de Saint-Dizier en Champagne et les Lernet descendraient de la Maison royale française d’Anjou 6, par Robert de Namur, bâtard du roi René Ier (1409-1480) 7! L’enjeu de cette surenchère dynastique, qui va de pair avec une animosité croissante envers les Habsbourg-Lorraine, semble être de se doter d’une ascendance officielle plus illustre que celle, officieuse, dont Lernet-Holenia ne peut se créditer. Dans cette recomposition maniaque de l’origine importe seule, là encore, non la dose d’exactitude ou d’imagination, mais sa transmutation littéraire. La traque aux aïeux se révèle, certes, être un remède impuissant à soigner la blessure de l’identité, mais la béance de l’origine fournit l’un des ressorts cachés des intrigues holeniennes. La “vérité”, loin d’y être univoque, demeure plurielle, puzzle dont les morceaux dissimulés à plaisir entraînent le lecteur dans une quête originale.

Lernet-Holenia grandit entre Vienne et Klagenfurt, et termine ses études secondaires en 1915 à Waidhofen an der Ybbs. Dès septembre de la même année, il s’engage volontaire dans l’armée impériale et royale. Son empressement à prendre les armes ne constitue pas un cas isolé. Tant en Allemagne qu’en Autriche-Hongrie, une foule de jeunes gens passent directement des bancs du lycée au front, enflammés par les discours de leurs aînés. Affecté au 9e dragons de l’archiduc Albert, Lernet-Holenia combat en Slovaquie, en Galicie orientale, en Russie, en Ukraine et en Hongrie. Il obtient le grade d’aspirant en 1916, année d’une rencontre marquante 8 : celle du lieutenant-colonel Karl Klammer (1879-1959), francophile averti et, sous le pseudonyme de K. L. Ammer, talentueux traducteur de Villon, Rimbaud, Maeterlinck et Verlaine. Ses transpositions, notamment celle du « Bateau ivre », enthousiasment les jeunes expressionnistes tels Heym ou Trakl. Les longues conversations de Lernet-Holenia avec son supérieur affermissent son penchant pour le lyrisme et son goût des lettres françaises, dont Lernet-Holenia sera un fin connaisseur. Maîtrisant de surcroît à la perfection l’italien, grâce à une nourrice italienne, ainsi que l’anglais, il fera aussi œuvre de traducteur. Promu sous-lieutenant en 1917, décoré pour sa bravoure 9, il vit en Ukraine l’effondrement de l’empire des Habsbourg et la désagrégation de l’armée austro-hongroise, qui laisseront dans son œuvre des marques profondes. Ils s’inscrivent dans certains de ses poèmes, même tardifs 10, et habitent nombre de ses fictions, notamment Die Standarte (L’étendard) (1934), Der Baron Bagge (Le baron Bagge) (1936), Strahlenheim [Strahlenheim] (1938) et Beide Sizilien (Le régiment des Deux-Siciles) (1942), qui figurent parmi ses récits les plus connus.

Alexander Lernet-Holenia dans les années vingt

Années vingt

À son retour du front, Lernet-Holenia s’établit en Carinthie et prend part en 1919 aux combats qui opposent, autour du tracé de la frontière méridionale de l’Autriche, les Carinthiens aux Slovènes du nouvel État des Slaves du Sud. Il entre en littérature au début des années 1920 par un lyrisme exigeant, un expressionnisme qui, selon le mot de Hermann Bahr, aurait « retrouvé le secret de la forme » 11 et vient ensuite au théâtre. Il a composé ses premiers poèmes à dix-sept ans 12 et, depuis le front russe, les a envoyés à Rainer Maria Rilke, auquel il voue une admiration sans bornes. Il signe du nom d’Alexander Maria Lernet son premier recueil de poèmes, Pastorale, qui paraît en 1921 à un faible tirage chez la Wiener Literarische Anstalt. C’est sous le parrainage de Rilke et de Bahr que Lernet-Holenia publie chez Insel, en 1923, son deuxième recueil, Kanzonnair. Bahr compte alors Lernet-Holenia au nombre des « plus grands espoirs » de la littérature d’expression allemande 13 et salue avec enthousiasme la tragédie expressionniste Demetrius (1926) 14. De fait, les débuts de Lernet-Holenia dans le domaine dramatique lui valent d’emblée de prestigieuses distinctions : en 1926, à vingt-neuf ans, il reçoit le prix Kleist pour les trois pièces Demetrius (1926), Ollapotrida (1926) et Österreichische Komödie (publiée en 1927) ; en 1927, il se voit attribué le prix Goethe de la ville de Brême pour les deux tragédies en un acte Saul et Alkestis. Ces honneurs lui sont aussi l’occasion de manifester envers l’establishment littéraire la liberté de ton et, plus largement, le penchant à la provocation dont il fera preuve sa vie durant. En 1930, en effet, il renonce bruyamment au prix Kleist au motif que Bernhard Diebold, le critique de la Frankfurter Zeitung qui le lui a décerné, prête une oreille trop complaisante à l’accusation de plagiat dont il fait l’objet pour la pièce Die Attraktion (1930), écrite en collaboration avec Paul Frank. Invité à restituer, en même temps que la distinction, la somme de 1 000 reichmarks qui l’accompagnait et qu’il se targue d’avoir, contrairement à sa destination statutaire, employée à « des fins strictement non littéraires » 15, Lernet-Holenia s’y refuse et déclare qu’à ce compte, il préfère rempocher son prix Kleist 16. Sur quoi le bureau de la Fondation Kleist lui retire sa qualité de membre d’honneur. La désinvolture appuyée de Lernet-Holenia envers les honneurs participe d’un rapport complexe à l’écriture, où se mêlent la pose de l’aristocrate qui n’écrirait que pour tromper la déception de n’avoir pu embrasser le métier des armes 17 et l’humilité bien réelle de l’écrivain qui refuse, par déférence envers les chefs-d’œuvre du passé, de voir sacraliser les productions récentes, dont les siennes. Cet habitus tant social que littéraire lui vaudra d’être qualifié par ses amis de « dernier grand seigneur de la littérature autrichienne » 18. Dans le registre lyrique, son évolution le conduira, en l’espace de trois décennies, de l’expressionnisme, puis d’un alexandrinisme coulés dans des formes médiévales, à l’ampleur des hymnes, où l’ésotérisme s’effacera au profit de la recherche – polémique et infructueuse – d’une forme d'échange, en passant par la courbe dramatique de la ballade. Au théâtre, le chemin mène de l’expressionnisme, puis du drame lyrique à la comédie – populaire de tradition baroque, de mœurs ou de boulevard. Ollapotrida (1926) représente le premier succès financier de Lernet-Holenia 19. Durant les cinq années qui suivent, le public demeure au rendez-vous des comédies qu’il écrit seul ou en collaboration (Österreichische Komödie, Erotik, Parforce, Kapriolen, Gelegenheit macht Liebe [L’occasion fait l’amour], Die Frau in der Wolke [La femme dans le nuage], Tumult, Die Attraktion). La critique boude, mais ces travaux assurent à notre auteur une bonne assise matérielle.

Placées sous le signe du lyrisme et du théâtre, les années 1920 sont aussi celles où se nouent des contacts et des amitiés qui démentent le dilettantisme affiché par Lernet-Holenia. D’illustres aînés, tels Stefan Zweig ou Hugo von Hofmannsthal, saluent la qualité des meilleures de ses productions. Les liens de Lernet-Holenia avec Zweig remontent au début des années 1920 et se renforcent lorsque Sidonie Lernet, que les difficultés financières de l’après-guerre ont contrainte à vendre sa demeure de Klagenfurt, s’établit en 1926 à St. Wolfgang dans le Salzkammergut 20, où elle possède depuis 1900 une maison dont elle fait don en 1933 à Lernet-Holenia 21. De 1927 à la Seconde Guerre mondiale, Lernet-Holenia partage son temps entre St. Wolfgang et Vienne, où il est le passager des meublés et des grands hôtels 22. À St. Wolfgang, il est voisin de Zweig, domicilié depuis 1919 à Salzburg. En 1928, ils composent ensemble, sous le pseudonyme de Clemens Neydisser, la comédie Gelegenheit macht Liebe (également intitulée Quiproquo), œuvre qui se veut sans prétention, mais grâce à laquelle l’actrice Paula Wessely remporte son premier grand succès 23. L’estime réciproque qui les lie pousse Zweig à favoriser autant qu’il le peut la carrière de Lernet-Holenia. Il le présente à l’éditeur Herbert Reichner, qui, tant qu’il parvient à se maintenir en Autriche, publie trois textes de Lernet-Holenia : les poèmes de Die Goldene Horde [La Horde d’or] (1935), le récit bref Der Herr von Paris (1936) et le roman Die Auferstehung des Maltravers [La résurrection de Maltravers] (1936). Lorsque le contexte historique de plus en plus sombre contraint Zweig, en 1935, à renoncer à sa collaboration avec Richard Strauss, il s’emploie à convaincre ce dernier d’accepter Lernet-Holenia pour librettiste. Mais Strauss refuse et Zweig lui exprime ainsi ses regrets :

J’ai regretté que Lernet-Holenia ne vous plaise pas, c’est un être mystérieux dans sa pratique de l’écriture, très grand dans ses poèmes et certaines de ses scènes dramatiques, et en même temps incroyablement désinvolte lorsqu’il écrit sans soin et dans un but purement lucratif des comédies ou des romans légers qui sont alors sans profondeur aucune, mais jamais sans grâce. Je pensais qu’une collaboration avec vous pourrait l’inciter à la plus haute productivité, car lorsque s’éveille en lui le feu sacré, il surpasse selon moi tous les autres 24.

De fait, si les premières œuvres de Lernet-Holenia se situent à cent lieues de la littérature de consommation, ses productions sont ensuite d’une qualité inégale, qui ne lui vaudra pas toujours les louanges de la critique. Il assume, et même revendique cette disparité, arguant qu’il vit exclusivement de sa plume et doit composer avec le goût du public. Mais la tenue de ses textes les plus aboutis ne souffre aucun doute pour quelques-uns des noms qui comptent alors sur la scène littéraire.

Parmi ses familiers figure notamment Carl Zuckmayer, avec lequel il se lie dès 1926, lorsque Zuckmayer acquiert une maison à Henndorf près de Salzburg, la « Wiesmühl ». Leurs contacts perdurent jusqu’aux derniers jours, hormis une éclipse de 1939 à 1945, lorsque Zuckmayer émigre aux USA pour fuir le nazisme. Il suit l’évolution littéraire de Lernet-Holenia avec grande attention. En 1939, il écrit par exemple à Annemarie Seidel, épouse de Peter Suhrkamp et lectrice de la maison d’édition, que le roman Ein Traum in Rot [Un rêve en rouge] l’a « totalement ravi, envoûté, ensorcelé » 25. Il souligne la faculté de Lernet-Holenia à surprendre sans cesse ses lecteurs et sa « manière à la fois souveraine et soumise d’en user avec la langue » 26. À Vienne et dans le Salzkammergut, Lernet-Holenia fréquente aussi Ödön von Horváth, qui, en décembre 1933, le choisit pour témoin de son mariage – de courte durée – avec la cantatrice Maria Elsner 27. Il convient, enfin, de mentionner Leo Perutz, dont Lernet-Holenia fait la connaissance en juillet 1928 à St. Wolfgang 28. Jusqu’en 1938, date à laquelle Perutz émigre en Palestine, les deux hommes entretiennent à Vienne des relations assidues, tant au café Herrenhof, dont Perutz est l’un des pôles littéraires et Lernet-Holenia un habitué, qu’au domicile de Perutz, 37 Porzellangasse. Au Herrenhof, qui après la Première Guerre mondiale a détrôné le café Central dans la faveur des intellectuels, des artistes et des écrivains, Lernet-Holenia est alors l’hôte régulier de plusieurs cercles, sans être membre permanent d’aucun d’entre eux. Perutz, maître dans l’art du récit fantastique, porte aux productions romanesques de Lernet-Holenia un intérêt stimulant et lui fournit le sujet de Jo und der Herr zu Pferde (Jo et le Monsieur à cheval) 29. Au fil des ans, il est vrai, leur appréciation de la part de chacun dans ce travail diverge 30, mais dans les éclipses de l’amitié qui unit les deux hommes, il faut peut-être voir davantage l’effet d’une rivalité amoureuse que d’une concurrence littéraire 31. Leurs liens surmontent la coupure radicale de la Seconde Guerre mondiale. À compter de 1950, Perutz, qui s’est établi à Tel-Aviv, revient tous les ans passer les mois d’été à St. Wolfgang et d’automne à Vienne. Tombé gravement malade à St. Wolfgang en août 1957, il décède quelques jours plus tard à l’hôpital de Bad Ischl et il est inhumé dans cette ville qui fut la résidence d’été de François-Joseph. Bruno Brehm et Lernet-Holenia prononcent son éloge funèbre et ce dernier est chargé de veiller à l’édition posthume du roman Der Judas des Leonardo (Le Judas de Léonard), que Perutz a achevé peu avant sa mort. Il paraît en 1959, accompagné d’une sobre et éloquente postface :

Ce livre est le dernier auquel travailla Perutz. Après la mort de l'écrivain, survenue le 25 août 1957 à Ischl, je fus prié de revoir le manuscrit achevé et de le préparer pour l’impression. Je me suis plié à cette tâche d’autant plus volontiers et avec un respect d’autant plus grand que j’ai toujours considéré Leo Perutz comme mon maître tout particulièrement vénéré 32.

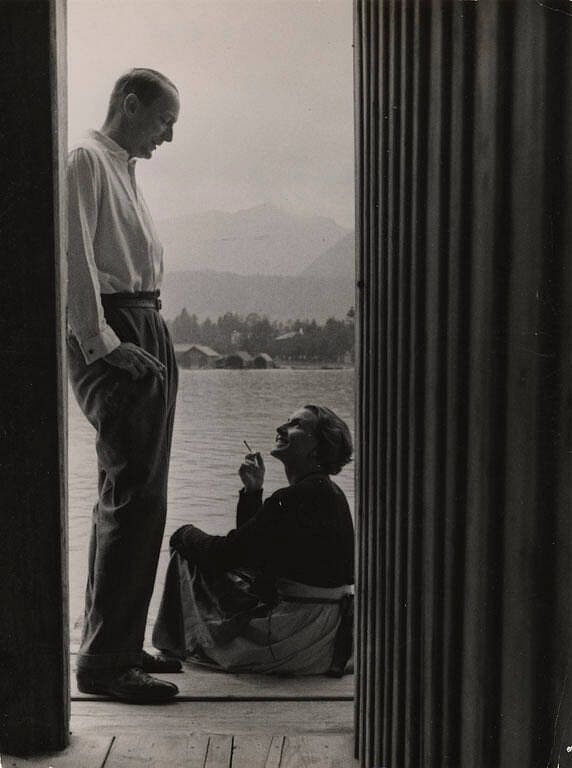

Alexander Lernet-Holenia à St. Wolfgang, 1932 © Ullstein

Années trente

Après une décennie consacrée au lyrisme et au théâtre, les années 1930 sont celles d’une intense production narrative (une trentaine de récits longs ou brefs), sans que soient pour autant abandonnées d’autres formes d’expression. Poète, dramaturge, romancier et essayiste chemineront longtemps côte à côte, avant de quitter un à un la scène, dans l’ordre d’apparition. Lernet-Holenia publiera son dernier recueil de poésie, Das Feuer en 1949 et sa dernière pièce de théâtre, la comédie Die Thronprätendenten, en 1965, si l’on excepte le remaniement de Saul réalisé en 1968 33. Enfin, c’est par le roman que Lernet-Holenia dira adieu à la littérature en publiant en 1974, sous le pseudonyme G. T. Dampierre, Die Beschwörung [La conjuration], tandis que les dernières fictions brèves verront le jour dix ans plus tôt. Après Das Feuer, Lernet-Holenia n’écrira plus que quelques poèmes isolés. Il explique ainsi l’abandon du mode d’expression auquel il est le plus attaché : « Continuer à écrire des poèmes de nos jours ? Ce serait presque comme si, pour atteindre un but déterminé, on se mettait en tête d’enfourcher un cheval ! » 34. Jusqu’à la fin de sa vie, il maintient, entre les diverses formes du langage littéraire, la hiérarchie : « poésie, récit, théâtre 35 ». Lernet-Holenia est tout ensemble le poète des éditions de luxe limitées à quelques exemplaires et l’auteur à succès des feuilletons de la Berliner Illustrirte Zeitung ou de Die Dame, qui accentue de manière délibérée l’écart intrinsèque entre les possibilités de diffusion de la poésie et celles de la fiction.

La première incursion en territoire narratif a lieu en 1930, avec Die nächtliche Hochzeit [Noces nocturnes], version romanesque du drame du même nom. Un an plus tard suit un deuxième récit, Die Abenteuer eines jungen Herrn in Polen (Aventures d’un jeune homme habillé en femme), qui inverse les liens initiaux du roman et du théâtre : il donne lieu, en 1932, à une adaptation dramatique, Die Abenteuer der Kascha [Les aventures de Kascha]. Très vite, les succès de librairie s’enchaînent et la veine romanesque fantastique de Lernet-Holenia s’affirme. Il doit à la fiction la large audience qui l’installe dans une situation matérielle vraiment confortable : il peut, jusqu’à la guerre, entreprendre de longs voyages en Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Italie, Grèce…) et par-delà les mers (Égypte, Amérique du Nord et du Sud…) 36. Parmi les nombreux textes publiés au cours de cette décennie (11 fictions longues et 13 brèves), citons Ich war Jack Mortimer (J’étais Jack Mortimer) en 1933, Die Standarte en 1934, Der Baron Bagge en 1936, Der Mann im Hut [L’homme au chapeau] en 1937, Ein Traum in Rot en 1939, salués par critiques et contemporains de renom. Die Abenteuer eines jungen Herrn in Polen, Ich war Jack Mortimer et Die Standarte, l’un de ses plus beaux romans, sont portés à l’écran dès 1934 et 1935.

Auteur et instance narrative ne sauraient être confondus, mais certains de ces textes comportent une dimension autobiographique. Ils ont pour théâtre les lignes de front de la Première Guerre mondiale et pour personnage focal un officier de l’armée impériale et royale. Die Standarte raconte la désagrégation de l’armée austro-hongroise dans les Balkans, en octobre 1918, sous la poussée des mouvements d’indépendance slaves et hongrois, mais les territoires évoqués sont le plus souvent la Galicie orientale et l’Ukraine, parcourues par Lernet-Holenia entre 1915 et 1918 37: l’action de la magnifique nouvelle Baron Bagge, par exemple, débute en février 1915 aux confins nord-est de l’actuelle Hongrie, et la “chevauchée fantastique” du héros éponyme se poursuit en territoire slovaque, puis polonais, jusqu’à la vallée du San.

Ces fictions paraissent en un temps où l’horizon s’obscurcit de jour en jour. Le national-socialisme s’est établi depuis 1933 dans l’Allemagne voisine, l’austrofascisme (1934-1938) en Autriche. Le régime nazi voit en Lernet-Holenia un auteur « décadent » et inscrit, le 1er mai 1933, le roman Jo und der Herr zu Pferde sur la première « Liste noire » des œuvres littéraires, base des autodafés du 10 mai 1933 38. Fin mai 1933, le poète allemand Gottfried Benn, admiré dans les milieux artistiques et intellectuels, proclame dans une lettre ouverte 39 son soutien au national-socialisme et son opposition aux écrivains émigrés. Son attitude déclenche une tempête parmi les écrivains de langue allemande. Lernet-Holenia voue à Benn une estime littéraire que rien n’entamera jamais ; néanmoins, dès le 27 mai 1933, il lui fait part dans une très longue missive 40 de sa profonde désapprobation face à son allégeance au national-socialisme. Il reproche à l’idéologie nazie d’être, entre autres, une négation de l’individualité souveraine, dont l’artiste est, à ses yeux, la plus haute expression. L’artiste n’a pas à se soumettre à la loi du nombre, mais à enrichir la « nation » de son irréductible singularité créatrice. La dissolution de l’individu dans une masse uniforme et aveugle n’a, selon lui, rien d’« allemand ». Quel que soit le jugement que l’on porte sur la vision du monde aristocratique qui lui dicte ce refus, Lernet-Holena, dans cette réponse à Benn, montre déjà clairement que le Reich de Hitler n’est pas le sien. Sa lettre se clôt toutefois sur l’expression d’une soumission au cours des choses, attitude que confirmeront les années de guerre. En 1935, l’administration nazie adresse au bureau des quotas de films (Filmkontingentstelle) de Berlin une note indiquant que l’œuvre de Lernet-Holenia est « inacceptable pour un public national-socialiste » et que sa personnalité est, « en raison de ses productions intellectuelles, à rejeter tout autant […] que s’il n’était pas d’ascendance aryenne » 41. Puis vient l’Anschluss. Au soir du 13 mars 1938, Lernet-Holenia rejoint des amis menacés à divers titres par le nouveau régime : tous, Zuckmayer, Horváth, Franz Theodor Csokor, Albrecht Joseph, prendront la route de l’exil 42. Lernet-Holenia, lui, embarque le 8 janvier 1939 en compagnie de Maria Charlotte (« Lotte ») Sweceny, pour une croisière dans les Caraïbes et en Amérique du Nord. La liaison avec cette dernière, belle jeune femme brillante née Stein, famille d’éditeurs de la bourgeoisie juive de Vienne, durera plusieurs années (1939-1942) 43. Les informations dont on dispose sur le voyage (lettres, déclarations de proches ou de Lernet-Holenia lui-même) ne permettent pas d’établir avec certitude s’il s’agissait d’une véritable tentative d’émigrer à son tour. Certains éléments suggèrent que Lernet-Holenia a pu finalement reculer devant un univers radicalement étranger à sa vision du monde et la perte de son aisance matérielle. Quoi qu’il en soit, Lotte et lui regagnent l’Europe au printemps 1939. En août, Lernet-Holenia est mobilisé pour la campagne de Pologne, selon une chronologie que reflète le roman Mars im Widder (Mars en bélier), riche en éléments autobiographiques : le personnage focal est un officier autrichien, le comte Wallmoden, et le dispositif narratif, une oscillation entre focalisation zéro et focalisation interne qui permet à Lernet-Holenia de livrer une version particulière, et remarquable, des événements.

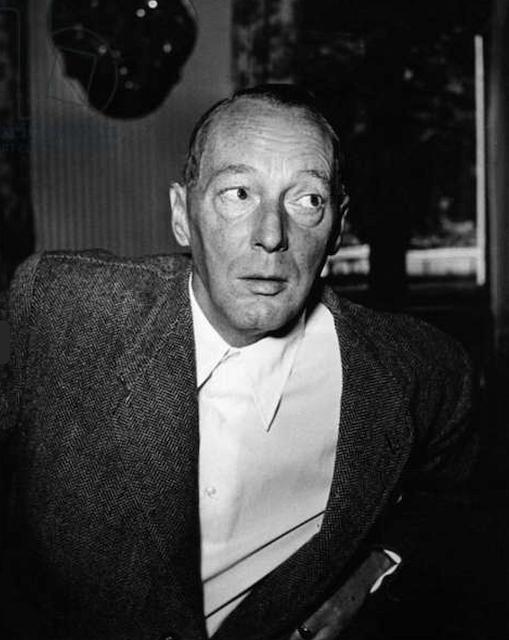

Alexander Lernet-Holenia vers 1941

Seconde Guerre mondiale

Comme Wallmoden, Lernet-Holenia entame le 15 août 1939, en sa qualité d’officier de réserve, une période militaire d’un mois auprès de sa formation, le 7e escadron du 10e régiment de cavalerie. Comme Wallmoden, il reçoit le 22 août un ordre de marche vers une destination d’abord inconnue et se trouve entraîné, le 1er septembre, dans l’invasion de la Pologne où, comme Wallmoden, il est blessé à la main droite dès le lendemain, mais demeure jusqu’au 23 octobre, fin des combats. Entre-temps, il tente d’obtenir un congé d’active qui s’appuierait, outre sur sa blessure, sur des contrats d’écriture à honorer: il sollicite notamment l’éditeur Peter Suhrkamp, qui travaille alors pour S. Fischer, son éditeur principal depuis les années vingt, le réalisateur et président de la Reichsfilmkammer Carl Froelich, l’acteur Emil Jannings, qui possède une immense propriété à St. Wolfgang et a l’oreille de Goebbels 44… À en croire R. Roček, c’est essentiellement Jannings qui, procurant à Lernet-Holenia des contrats pour des scénarios aux noms ronflants dont il n’écrira jamais une ligne, aurait emporté la décision : un congé de six mois lui est finalement accordé et, sur présentation de nouveaux contrats fictifs, sera renouvelé de semestre en semestre jusqu’à l’été 1941. À peine de retour à Vienne et St. Wolfgang, les carnets qu’il a assidûment rédigés au front donnent naissance en deux mois (déc. 1939 – févr. 1940) à Mars im Widder. Le texte connaît des destinées éditoriales mouvementées. Publié sous forme de feuilleton dans l’hebdomadaire berlinois Die Dame (oct. 1940 – janv. 1941), puis imprimé chez S. Fischer après autorisation du haut commandement de la Wehrmacht (févr. 1941 – avr. 1941), sa distribution est interdite par cette même instance et le ministère de la Propagande en juillet 1941. Les exemplaires (reproduits mais non reliés) 45 sont entreposés dans les caves de la maison d’édition à Leipzig et seront détruits par un incendie lors d’un bombardement début décembre 1943. Grâce aux épreuves du texte, que Lernet-Holenia a conservées, l’ouvrage paraîtra enfin à Stockholm, chez Bermann-Fischer, en 1947. La vigilance des censeurs nazis a peut-être été abusée un temps par l’histoire d’amour qui paraît tenir le devant de la scène. Mais c’est bien la guerre à laquelle cette fiction, comme l’indique son titre, confère une place centrale. Or, le récit minutieux des opérations militaires dément la thèse de l’agression polonaise contre le Reich hitlérien et montre, au contraire, une Pologne attaquée par surprise et incapable de riposter : « Il était évident que la Pologne n’avait pas encore mobilisé 46… » affirme le texte. La haute estime en laquelle Lernet-Holenia tient l’adversaire, l’empathie envers « la Pologne vaincue, martyre, anéantie » 47 sont manifestes et contreviennent radicalement aux fondamentaux de l’idéologie nazie.

Dans le même temps, Lernet-Holenia continue de frapper aux portes de toutes ses connaissances pour voir son congé prolongé. L’un de ses amis (probablement Alfred Breidbach-Bernau) décroche pour lui en août 1941, apparemment sans son assentiment 48, un poste de directeur du Département du développement au Service cinématographique des armées (Leiter des Entwicklungsstabs der Heeresfilmstelle) à Berlin, en qualité de soldat. Qu’un auteur « inacceptable pour un public national-socialiste », un écrivain dont le dernier roman est interdit de parution, se voie confier cette responsabilité semble très étrange, y compris à l’intéressé lui-même. Il l’accepte néanmoins, pressé par ses proches, pour éviter le retour au front et parce que ce poste constitue une protection qu’a rendue vitale l’affirmation têtue de sa singularité. À Berlin cependant, si loin du mode de vie de St. Wolfgang et « dans la gueule du loup » 49, tout le rebute ; à peine arrivé, il multiplie les tentatives pour quitter ses fonctions. Toutefois, jusqu’en janvier 1943, les diverses pistes ne mènent nulle part. Lernet-Holenia déploie une activité cinématographique très modérée, collaborant à quelques scénarios sans être nommé, à l’exception notable du film Die große Liebe (1942) dont il fournit l’argument et qui sera, avec Zarah Leander en tête d’affiche, le plus gros succès commercial de tous les films tournés sous le IIIe Reich. À cette époque, Lernet-Holenia jouit de revenus considérables, fruits de sa solde d’officier et, surtout, des multiples droits d’auteur de ses écrits 50. Il fréquente Benn, Alfred Kubin et il a, pour la première fois, le loisir de se consacrer pleinement à deux œuvres qui lui tiennent profondément à cœur : le roman Beide Sizilien, l’un de ses plus beaux récits, et les poèmes de Die Trophae, qui ne paraîtront qu’en 1946, dans une édition précieuse à faible tirage.

Beide Sizilien est publié chez Suhrkamp dès 1942, mais l’un des chapitres remonte aux années vingt et un autre à 1939 51. L’action de se déroule en 1925 : le colonel de Rochonville, qui dirigea autrefois le régiment « Beide Sizilien », et ses officiers survivants disparaissent un à un d’étrange façon. Les niveaux de lecture sont multiples, de l’énigme policière à l’histoire d’amour, du fantastique mythologique à l’Histoire, qui demeure toutefois le fin mot du récit : la fille de Rochonville est le prétexte choisi par le destin pour permettre aux derniers officiers du régiment de trouver leur juste place en rejoignant dans la mort leurs camarades tombés au combat. Le fantastique, comme dans les autres textes holeniens qui en relèvent, se joue dans un Zwischenreich, un territoire des lisières où se superposent réel et rêve, vie et mort. Mais ce Zwischenreich est, avant tout, un Zwischen-Reich, un entre-deux-mondes. Le dispositif narratif n’entrave pas l’effacement de l’univers ancien, mais au contraire le parachève, orchestrant la disparition complète des entités qui le symbolisent, tel le régiment. Contrairement à une opinion autrefois répandue, nulle nostalgie de l’Autriche-Hongrie, qui doit disparaître. Le destin des personnages symbolise le sens profond de l’Histoire, sa logique mythique : ainsi que l’affirme Clarville dans Der Mann im Hut, « [s]eul ce qui meurt peut renaître et ce qui est englouti, ressusciter » 52. Mais cet Empire qui s’éteint, quel est-il ? Est-ce vraiment, comme on l’a dit aussi, l’Empire des Habsbourg qui hante les fictions holeniennes ? Les pages consacrées à Frédéric II dans Beide Sizilien le suggèrent, les mythèmes de triple provenance (gréco-romaine, eddique et biblique) cachés dans ce récit et dans bien d’autres, tout comme la correspondance, révèlent quelle tradition culturelle les textes holeniens s’appliquent à maintenir vivante : celle de l’Autriche dépositaire du legs impérial, héritière de l’imperium romanum et du Saint-Empire romain germanique. Un Reich médiéval dont les Habsbourg ne furent, de 1438 à 1806, que les gardiens diversement inspirés. Pour Lernet-Holenia, il se dessine avec les Grandes Invasions et s’efface seulement avec la Deuxième Guerre mondiale 53. Le futur holenien a les teintes floues d’une utopie centre-européenne dont l’Autriche serait le cœur. Il doit beaucoup aux essais politiques de Hofmannsthal 54 auquel il porte une « révérence absolue 55 », et rien aux chantres du Reich nazi. Lernet-Holenia s’approprie « l’idée d’Autriche » dont Hofmannsthal s’est fait le propagandiste. Son fantastique mythologique est la transposition originale du processus de spiritualisation qui affecte chez Hofmannsthal lui-même, après le traumatisme de l’effondrement habsbourgeois, l’engagement en faveur de l’Autriche. La construction du fantastique holenien lui permet d’allier les contraires : adhésion et scepticisme… Tandis que la temporalité circulaire dit la renaissance de l’Autriche hofmannsthalienne, l’écriture fantastique du mythe avoue les doutes qui entachent une telle affirmation. L’idéal hofmannsthalien du Reich médiéval constitue le bien commun de toute une génération d’écrivains ; mais il faut reconnaître à Lernet-Holenia la subtilité d’une mise en œuvre qui masque au cœur d’infimes détails ce qu’elle affirme, comme si la lucidité le disputait sans cesse à un espoir ténu. Une subtilité étrangère aux lectures hâtives, avides de réduire Lernet-Holenia à un épigone des laudateurs de l’Empire habsbourgeois, ou, bien pire, pressées de contester son immunité foncière envers l’idéologie nazie.

En 1943 lui est enfin offerte la possibilité de quitter Berlin et la Heeresfilmstelle. Selon R. Roček 56, ce serait sur l’intercession de Jannings et du père d’Eva Vollbach, sa future épouse rencontrée en 1940 57 et avec laquelle il est lié depuis 1941, que Lernet-Holenia obtient, en vertu de ses qualités de scénariste, la Uk.-Stellung (Unabkömmlichstellung, « position indisponible ») qui lui permet d’être démobilisé de la Wehrmacht 58. Mais, au printemps 1944, il est remobilisé et sa compagnie appelée à gagner le front hongrois sous quarante-huit heures. Il fait étape une seule nuit à Vienne, qui suffit cependant à son ami, le Dr. Alexander Hartwich, à lui éviter par une injection provocant une forte fièvre le retour sur le champ de bataille 59.

Le parcours de Lernet-Holenia durant la Seconde Guerre mondiale est donc à l’image des destinées du roman Mars im Widder : d’un côté censuré, menacé, rappelé au front, de l’autre soustrait aux opérations militaires par l’intervention de connaissances influentes, il suit une trajectoire paradoxale qui a pu autrefois intriguer. Les documents dont on dispose à présent et les avancées de la recherche ont toutefois établi sans appel son imperméabilité absolue à l’idéologie national-socialiste et montré qu’il fallait, en ce domaine, se garder de tout jugement hâtif. Les œuvres que voit naître l’immédiat après-guerre éclairent davantage encore ce trajet inclassable.

Alexander Lernet-Holenia dans les années cinquante

L’après-guerre (1945-1955)

À l’automne 1945, Lernet-Holenia épouse Eva Vollbach à St Wolfgang. Au début des années cinquante, le couple s'établit à Vienne, d’où il se rend régulièrement sur les rives du Wolfgangsee. Le domicile viennois de Lernet-Holenia est tout simplement… la Hofburg. Le choix de son appartement, situé dans l’Aile de la Chancellerie, fait écho à ses obsessions identitaires et à sa prédilection pour la Vienne baroque 60. On y accède par la Batthyánystiege, située sous la coupole de la Michaelertor. Aujourd’hui, une plaque commémorative apposée à l’initiative du PEN-Club rappelle que Lernet-Holenia y a vécu de 1952 à sa mort.

Entre 1939 et 1945, à l’exception de Beide Sizilien, Lernet-Holenia n’a rien publié de neuf, mais a beaucoup écrit : des poèmes, des fictions brèves, le projet du roman Der Graf von Saint-Germain (Le comte de Saint-Germain)… À la fin du conflit, il se tourne vers des maisons viennoises (Amandus-Edition, Bellaria-Verlag). Mécontent de la qualité des travaux d’Amandus, il recourt ensuite à des éditeurs helvétiques (Pegasus-Verlag, Morgarten, Rascher), tout en faisant encore appel ponctuellement à S. Fischer. À partir de 1955, il confie la totalité de sa production narrative aux éditions Paul Zsolnay. En 1951, il reçoit le prix de littérature de la Ville de Vienne (Preis der Stadt Wien für Dichtkunst).

En vertu d’une déclaration parue fin 1945 dans la revue Der Turm, organe du conservatisme catholique, Lernet-Holenia est souvent rangé sans nuances, pour les décennies d’après-guerre, dans le camp du conservatisme culturel :

En réalité, il nous suffit de reprendre là où les rêves d’un fou nous ont interrompus […]. […] nous sommes, dans l’acception la meilleure et la plus précieuse de la chose, notre passé, nous devons simplement prendre conscience du fait que nous sommes notre passé – et il deviendra notre avenir. 61

Cette étiquette ne rend pas justice à la personnalité et à la vision du monde complexes de Lernet-Holenia. À cette époque, il envoie aussi des textes à la revue communiste Österreichisches Tagebuch (rebaptisée ensuite Tagebuch) et à la Arbeiter-Zeitung, le quotidien du parti social-démocrate. Il participe aux débats et controverses les plus brûlants, s’exprimant notamment sur l’exil, sur l’« émigration intérieure », et aussi contre la bombe atomique, en des termes qui n’ont rien perdu de leur actualité 62: ses diverses prises de position, tout comme sa correspondance privée, interdisent tout jugement simplificateur. De 1954 à 1967, il devient, certes, coéditeur de la revue Forum fondée par Friedrich Torberg, un anti-communiste intransigeant qui s’implique notamment beaucoup, de 1956 à 1962, dans le boycott des pièces de Brecht sur les scènes viennoises 63. Mais cela n’empêche aucunement Lernet-Holenia, quant à lui, de signer par exemple en 1956, juste après le décès de Benn et de Brecht, une contribution à Forum dans laquelle il rend hommage à tout un pan de l’œuvre poétique de chacun d’eux, les unissant dans la louange très holenienne qui donne son titre à l’article : « Deux poètes allemands » 64.

Cependant, peut-être plus encore que l’intense activité d’essayiste et d’épistolier à la plume acérée qu’il déploiera jusqu’à sa mort, ce sont les œuvres écrites durant la décennie 1945-1955 qui tiennent un discours peu commun. Dès 1946, l’élégie « Germanien » fait scandale 65: Lernet-Holenia, refusant toute amnésie propice à la stabilisation politique et culturelle, pointe, l’un des premiers, le problème de la responsabilité collective dans l’horreur nazie. Il accuse le IIIe Reich d’avoir perverti la mort elle-même, enrayant à jamais le cours cyclique de l’Histoire 66. Les termes et l’orientation de son réquisitoire seront parfois assimilés sans nuances à un point de vue politique réactionnaire, qui déplorerait l’impossible résurrection de la grandeur impériale d’antan après la catastrophe du Reich hitlérien. C’est méconnaître le sens que Lernet-Holenia, dans la lignée de Hofmannsthal, confère à la notion de Reich: celui non d’une entité historique à restaurer, mais d’un univers de valeurs qui aurait dû colorer l’avenir. L’écrivain, traducteur et rédacteur Hugo Huppert, en dépit de ses convictions communistes, ne s’y trompe pas: il salue le poème avec enthousiasme dans la revue Österreichisches Tagebuch et voit en Lernet-Holenia « le plus grand héritier de Hofmannsthal » 67.

En raison de sa forme, l’élégie « Germanien » a pu sembler à certains, à tort 68, ne s’adresser qu’aux Allemands. Mais les romans Der Graf von Saint-Germain (1948) et Der Graf Luna (1955) poursuivent, à contre-courant, la réflexion sur la culpabilité individuelle et collective proprement autrichiennes dans les crimes commis durant le nazisme. Toutefois, la netteté du propos pâtit de la difficulté qu’éprouve Lernet-Holenia, après 1945, à articuler la problématique de la faute sur celle du destin, qui court, tel un fil rouge, à travers toute son œuvre.

Dans Der Graf von Saint-Germain, l’industriel Philipp Branis affirme encore que « l’histoire du monde obéit au mythe, et non pas à la logique » 69. En éliminant, en octobre 1918, Karl des Esseintes, son rival auprès de la femme qu’il veut épouser, Branis croit déjouer la prophétie du comte de Saint-Germain qui a prédit un siècle et demi plus tôt aux aïeux de sa victime que le nom des Esseintes survivrait à l’Autriche. Branis nourrit brièvement l’illusion d’avoir, par ce meurtre, sauvé l’Empire. En vérité, c’est le destin qui s’est joué de lui : le fils que sa femme met au monde se révèle être le bâtard de Karl des Esseintes, et il a hérité des souvenirs de son père, donc peut-être aussi de celui, susceptible à tout moment de ressurgir, de son assassinat par Branis. Ses facultés fantastiques rendent vaines le désir de Branis de « mettre de l’ordre ». Branis, rebuté jusqu’à la nausée par la montée du nazisme à Vienne, ne peut pourtant se résoudre à quitter la capitale autrichienne. Animé de convictions que ne nourrit plus qu’une poignée de « gens dotés d’un peu de goût », notamment « quelques catholiques, quelques socialistes convaincus », il demeure dans l’attente passive de « ce Jugement aux anges si étranges » 70. Le 11 mars 1938, il finira lynché par la foule qui encombre le centre de Vienne pour célébrer l’Anschluss.

Dans Der Graf Luna, le personnage central est un Autrichien dont la « négligence » cause la mort d’un homme dans un camp de concentration. Alexander Jessiersky, que la conduite de ses affaires ennuie, n’a pas empêché, en 1940, les directeurs de l’entreprise qu’il possède de dénoncer à la Gestapo un certain comte Luna, dont ils convoitaient les terrains. Lorsqu’on envoie Luna à Mauthausen, Jessiersky prend conscience de la gravité de cette faute par « omission », mais échoue à faire libérer Luna. Au sortir de la guerre, il se croit pourchassépar la victime de son « indolence », dont la mort à Mauthausen ne peut lui être confirmée et qu’il pense avide de se venger. Succombant à un délire de persécution sans frein, Jessiersky commet coup sur coup trois assassinats, avant de périr lui-même égaré dans les catacombes romaines, où il espérait échapper à la police.

R. Roček est d’avis que ce roman est sans doute l’œuvre la plus impitoyable de Lernet-Holenia sur le nazisme 71. Pour en mesurer la portée, il faut se souvenir qu’il paraît début avril 1955, un mois et demi avant la signature, à Vienne, du Traité d’État (Staatsvertrag) qui restitue à l’Autriche sa souveraineté et établit sa neutralité. Au dernier moment, elle obtient la suppression d’un passage du préambule lui attribuant une certaine responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale. Cette suppression se situe dans le droit fil de la déclaration d’indépendance du 27 avril 1945 qui fait de l’Autriche la victime impuissante de l’Anschluss 72. En mai 1955, les instances politiques s’emploient à consolider la stabilité politique, sociale et économique qui a succédé aux difficultés morales et matérielles de l’immédiat après-guerre. Or Der Graf Luna, tout comme Der Graf von Saint-Germain, s’inscrivent en faux contre cette « thèse de la victime » (Opferthese), qui demeurera la position officielle de l’Autriche jusque dans les années 1980.

Les deux romans relèvent du fantastique. Mais la Seconde Guerre mondiale a entraîné la rupture de l’équilibre narratif auquel celui-ci participait. La mort, dénaturée et profanée par les nazis, a perdu le pouvoir d’orchestrer la succession des mondes dans le cours mythique de l’Histoire : il est devenu impossible d’accéder à la complétude de l’effacement. Selon Branis, « [d]ésormais, la vie ne [sera] plus la vie, la mort plus […] la mort, et le monde ne sera plus le monde 73 ». Quant au comte Luna, il n’a plus rien d’un revenant fantastique. Il n’est plus que l’allégorie du remords, l’expression d’une paranoïa individuelle qui renvoie à un refoulement collectif. Nous avons là l’écho d’une problématique personnelle. Si l’individualisme inconditionnel et les convictions profondément hofmannsthaliennes dont témoigne l’œuvre de Lernet-Holenia, joints à d’incontestables documents d’archives, attestent son immunité totale contre l’idéologie nazie, sa révérence envers le destin, corollaire d’une vision du monde mythique, l’a conduit à la passivité. Il a cédé, en outre, au souhait de conserver un mode de vie auquel il attache du prix.

Alexander Lernet-Holenia, 1973 © Sueddeutsche Zeitung

Dernières années

Le rythme d’écriture de Lernet-Holenia ne faiblit pourtant pas : nouveaux romans, tels Die vertauschten Briefe (1958) [Les lettres interverties], Die weiße Dame (1965) [La dame blanche], Die Hexen (1967), nombreux récits brefs, biographies comme Prinz Eugen (1960) ou Naundorff (1961). La réflexion sur la culpabilité se poursuit avec Pilatus. Ein Komplex (1967), qui prolonge les pages déjà consacrées à Ponce Pilate dans Der Graf von Saint-Germain. Durant une dizaine d’années (1957-1968), Lernet-Holenia se voit décerner de nombreux prix et distinctions 74.

Mais à compter du tournant des années soixante, les ratiocinations destinées à établir la préséance des Lernet sur les Habsbourg-Lorraine et l’indignité des derniers membres de la Maison impériale autrichienne, jusque-là beaucoup plus discrètes, envahissent les textes. Ce repérage identitaire ne cesse de confondre généalogie familiale et Histoire, comme en témoigne par exemple la préface de la biographie du prince Eugène :

Ce récit de la vie du prince Eugène de Savoie et de ses campagnes n’est, en dépit de son ampleur, pour ainsi dire que le produit dérivé de recherches sur un sujet de bien moindre importance. À l’occasion de lectures sur le deuxième siège de Vienne par les Turcs, j’étais en effet tombé sur la mention d’un officier portant mon nom. […] Les documents se rapportant à ces événements m’amenèrent à descendre de plus en plus profondément dans le puits du temps et je trouvai l’histoire de ma propre origine et le passé de l’Empire mêlés dans le plus étrange des entrelacs.75

Les obsessions généalogiques font exploser la trame des récits, qui ne fédère plus ses éléments constitutifs. La critique, peu élogieuse, en vient parfois à conclure que Lernet-Holenia se parodie lui-même 76. Ce dédoublement parodique est à la fois affirmation et mise à distance de soi, ultime mise en scène littéraire d’une identité qui se perçoit d’autant plus incertaine que le nazisme a irrémédiablement détruit le point d’ancrage de l’écriture holenienne : l’Autriche hofmannsthalienne.

Parallèlement, les éclats de Lernet-Holenia deviennent plus célèbres que ses écrits. À côté d’une civilité raffinée, le « grand seigneur de la littérature » est capable d’explosions de colère mémorables. Les journaux le logent alors non dans leur rubrique littéraire mais en page locale ou dans les chroniques judiciaires. Ses gifles sont demeurées célèbres. Le Sonntags-Journal de Zürich daté du 24 octobre 1971 rapporte les circonstances de l’une d’elles : Lernet-Holenia en gratifie un passant de St. Wolfgang venu au secours d’un touriste qu’il est en train de morigéner 77. La petite ville envahie d’étrangers « plus avides de fréquenter le Weißes Rößl’ que le retable de Michael Pacher » 78, constitue, en effet, le théâtre régulier de ses emportements. Son aversion pour le tourisme se cristallise souvent autour de l’automobile, son domaine de prédilection – paradoxe supplémentaire chez un homme que l’on imagine mieux à cheval qu’au volant. Hans Flesch-Brunningen en témoigne :

L’énergie avec laquelle il bondit hors de sa voiture pour corriger un “chauffard” m’en impose. Oui, ce Lernet est diablement dénué de complexes […] et lorsque, à St. Wolfgang, par-dessus les frondaisons estivales, j’entends ses rugissements à l’adresse d’un malheureux mal garé – c’est-à-dire arrêté devant son portail, cela me fait, à l’inverse de l’incriminé, chaud au cœur.79

Ses joutes avec le maire de St. Wolfgang, peu enclin à endiguer une évolution si lucrative pour sa municipalité, restent dans les annales. Mais Lernet-Holenia ne circonscrit pas ses explosions de colère à l’invasion du Salzkammergut par d’indésirables touristes. Son ardeur combative s’exerce indifféremment contre les autorités administratives, les politiques, la presse, ses pairs de la bonne société… Incorrigible provocateur, procédurier inventif, amateur de journaux et inlassable pourvoyeur du « Courrier des lecteurs », il manifeste à temps et à contretemps un irrépressible penchant pour la polémique. Ses démêlés avec le fisc autrichien donnent lieu à plusieurs satires féroces 80. La police ne trouve pas davantage grâce à ses yeux, comme le montrent des pages assassines ou, dans le registre du fait divers, le renvoi aux autorités compétentes de l’une de ses décorations parce qu’un policier l’a injustement traité 81. Lorsque Lernet-Holenia endosse l’habit du sociologue, les textes qu’il consacre à la bourgeoisie et à l’aristocratie autrichiennes 82 font l’effet d'une bombe dans le microcosme de la bonne société viennoise. En politique, Lernet-Holenia se dérobe tout autant aux étiquettes : il soutient la candidature socialiste de Franz Jonas à la présidence 83, mais attaque simultanément le SPÖ dans les colonnes de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Lors du dîner officiel donné, le 23 octobre 1972, à l’occasion du soixante-quinzième anniversaire de Lernet-Holenia, Bruno Kreisky fait de lui un “éloge” révélateur, célébrant « le grand écrivain, le grand Autrichien et la forte personnalité aux opinions de laquelle on a souvent bien du mal à s’identifier » 84. L’Arbeiter-Zeitung s’interroge : « Qu’est-il au juste ? Un monarchiste affligé d’un complexe habsbourgeois ou un républicain nostalgique de la grâce d’une époque distinguée ? »85

Son goût de la controverse croît avec les ans et se manifeste bien sûr aussi dans l’arène littéraire. En janvier 1969, en dépit du scepticisme qu’il affiche depuis de longues années à l’égard de l’influence de l’écrivain sur le monde dans lequel il vit 86, il accepte à contrecœur d’accéder au désir de ses amis et des proches de Franz Theodor Csokor, qui vient de décéder, en lui succédant à la tête du PEN-Club autrichien. Lors de son entrée en fonction, il a des mots qui, à quarante ans de distance, font parfaitement écho aux phrases prononcées à l’occasion de l’affaire du prix Kleist :

Je ne sais ce qui a poussé feu notre président à penser à moi pour lui succéder. Il ne peut manquer d’avoir su qu’il se peut que je sois, certes, un écrivain, mais, au fond de mon cœur, un être point trop littéraire. Cela se marque, par exemple, par le fait que j’ai un grand faible pour le droit, auquel on fait en général une injustice et qui passe pour extrêmement ennuyeux, et une moins grande prédilection pour l’état d’artiste sous toutes ses formes […]. [E]n d'autres termes : l’art véritable est rarissime et, sauf le respect dû aux membres du PEN-Club, sans parler de son comité directeur, je crois pouvoir dire que de nous tous ne resteront, c’est-à-dire ne dureront, que très peu de lignes.87

Le 19 octobre 1972, deux jours à peine avant la célébration solennelle de son soixante-quinzième anniversaire, il démissionne à grand bruit de la direction du PEN-Club autrichien et, dans la foulée, quitte l’association, pour protester contre l’attribution du prix Nobel de littérature à Heinrich Böll, par ailleurs président du PEN-Club International, qu’il accuse de sympathies pour la Fraction armée rouge. Lernet-Holenia déclare à la presse désapprouver tout ensemble la décision du comité Nobel et l’attitude de Böll, qui transforment les institutions littéraires en tribune politique 88. Il a saisi, précise-t-il, l’occasion qui s’offrait à lui pour s’élever là-contre, tout en cédant à l’envie qu’il éprouve depuis longtemps de se retirer 89. Les instances dirigeantes du PEN-Club autrichien prennent immédiatement leurs distances à l’égard de ce coup d’éclat inattendu qu’elles ont appris par les journaux. Quelques mois plus tard, Lernet-Holenia précise que son geste ne relève en rien d’un jugement littéraire sur Böll 90. Cet épisode n’en accentue pas moins l’antagonisme, au sein du PEN-Club autrichien, entre le camp traditionaliste et l’avant-garde, qui fait sécession et fonde la Grazer Autorenversammlung. Il met en relief le paradoxe d’une attitude à la fois conservatrice – on ne saurait prétendre que Lernet-Holenia tient en haute estime les expériences du Groupe de Vienne ou celles du Forum Stadtpark de Graz 91 – et iconoclaste, parce que peu respectueuse de l’establishment littéraire. En dépit de sa brouille avec le PEN-Club, Lernet-Holenia y est à nouveau accueilli au cours de l’été 1976, très peu de temps avant sa mort, en qualité de membre d’honneur.

Lernet-Holenia décède à Vienne d’un cancer du poumon le 3 juillet 1976. Il repose au cimetière de Hietzing, dans une « tombe d’honneur » (Ehrengrab) de la ville de Vienne. Les éloges funèbres, dont Michael Guttenbrunner résume la teneur, ne dissipent pas le mystère :

élève de Rilke ; héritier de l’héritier Hofmannsthal ; pièces de boulevard ; romans à quatre sous ; histoires de chevaliers à la Parzival dans un monde non chevaleresque ; parfum des années vingt ; une pointe d’ironie rococo ; art admirable de la construction dramatique, intrigue nouée avec maestria, élégance inimitable ; très tôt un talent achevé qui se déroba aux expérimentations littéraires […] ; grand seigneur de la littérature autrichienne ; en révolte contre le jeu social puéril que tant d’entre nous nomment littérature ; a écrit bien des choses qui ne résistent pas au jugement de la postérité ; faisait peu de cas de la raison critique ; à l’école de Goethe et de Kleist ; mère et demi-frère appartenaient à la noblesse ; lié à l’ancienne Maison régnante ; jeune homme de bonne famille ; […] Lernet peut tout ce qu’il veut, avait dit Hofmannsthal ; a remporté le prix Kleist avec des dialogues à la Feydeau ; c’était, assurément, un génie…

La forêt des phrases a brui, mais pas un seul mot vrai n’a été prononcé.92

La seule vraie manière d’approcher la vérité plurielle de cet écrivain dilettante et travailleur, arrogant et humble, volcanique et secret, conservateur et rebelle, ostentateur et sobre, léger et grave, c’est… de le lire.

Dr. Hélène Barrière

1 Nicole Zand, « Lernet-Holenia, le formidable raconteur », Le Monde des Livres, 4 mars 1988, p. 19.

2 Cf. Alexander Dreihann-Holenia, « Alexander Lernet-Holenia : Herkunft, Kindheit und Jugend », in Thomas Eicher, Bettina Gruber (dir.), Alexander Lernet-Holenia. Poesie auf dem Boulevard, Köln, Böhlau, 1999, p. 19 ; Charlotte Gamber, Der „Fall“ Lernet-Holenia, Wien, Heraldisch-Genealogische Gesellschaft, s.d., p. 2

3 Petit-fils de l’archiduc Charles (1771-1847), frère de l’empereur François Ier d’Autriche (1768-1835).

4 Cf. notamment Alexander Lernet-Holenia, « Autobiographische Notiz », in Lernet-Holenia, Die Hexen [Les sorcières], Wien/Hamburg, P. Zsolnay, 1969, p. 189-196. Dans la suite, sera traduit entre parenthèses et en italique le titre d’une œuvre publiée en français, entre crochets et en romain celui d’un texte non traduit en français à ce jour. Cette précision une fois donnée, le titre sera repris en allemand. Les titres d’œuvres aisément compréhensibles pour les lecteurs et lectrices francophones ne seront pas traduits. Sauf précision contraire, les extraits de textes cités sont traduits par Hélène Barrière.

5 Cf. Alexander Lernet-Holenia, Prinz Eugen [Le Prince Eugène de Savoie], Wien/Hamburg, P. Zsolnay, 1960, p. 7-8 et « Autobiographische Notiz », ibid.

6 Cf. Milan Dubrovic, Veruntreute Geschichte. Die Wiener Salons und Literatencafés, Wien/Hamburg, P. Zsolnay, 1985, p. 126 ; lettre du 15 juillet 1938 à Maria Charlotte Sweceny, in Christopher Dietz, Alexander Lernet-Holenia und Maria Charlotte Sweceny. Briefe 1938-1945, Wien/Köln/Weimar, Böhlau, 2013, p. 81.

7 Cf. par exemple le ch. 7 de Die Hexen, p. 132-145.

8 Cf. Roman Roček, Die neun Leben des Alexander Lernet-Holenias, Wien/Köln/Weimar, Böhlau, p. 61-62.

9 Ibid., p. 64.

10 Tels « Luzk » qui, daté du 17 septembre 1947 et publié en 1949 dans le dernier recueil Das Feuer [Le feu], n’évoque que par son titre l’arrière-plan qui le rend compréhensible.

11 Hermann Bahr, Neues Wiener Journal, 27 janv. 1921, cité par Roman Roček (éd.), Alexander Lernet-Holenia. Das lyrische Gesamtwerk, Wien/Darmstadt, P. Zsolnay, 1989, p. 627.

12 Lettre du 18 août 1919 à Rainer Maria Rilke, citée par Roman Roček, ibid., p. 631.

13 Hermann Bahr, Liebe der Lebenden. Tagebücher 1921-1923, Hildesheim, Franz Borgmeyer, 1925, vol. 2, p. 388, cité par Günther Berger, « Ein dichtender Grandseigneur. Beiträge zur Vervollständigung der Biographie und des Werkes von Alexander Lernet-Holenia (1897-1976) », Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie 33 (2), 1989, p. 96.

14 « D’un trait, le ciseleur de mots de Kanzonnair se mue en un auteur tragique accompli ». Cité par Otto Basil, « Alexander Lernet-Holenia und das Austriakische », Neues Österreich (Wien), 20 oct. 1957.

15 Die Literatur (Stuttgart/Berlin) 32, oct. 1930, p. 58.

16 « “Da nehme ich ihn lieber wieder zurück”. Komödie um den Kleist-Preis », Leipziger Neueste Nachrichten, 12 sept. 1930.

17 « Lorsque me fut ôtée la possibilité de vagabonder à cheval à travers la Russie, je pris le papier pour champ de manœuvre »/ « Als mir das Herumreiten in Rußland benommen worden war, übersiedelte ich mit meiner Tätigkeit auf das Papier », déclare-t-il (« Die Kleistpreisträger 1926. Drei biographische Dokumente », Frankfurter Zeitung, 23 oct. 1926). Cf. aussi la lettre du 15 juillet 1938 à Maria Charlotte Sweceny (Dietz, Alexander Lernet-Holenia und Maria Charlotte Sweceny, p. 82).

18 Formule frappée en 1955 par Friedrich Torberg (« Ein schwieriger Herr », in Alexander Lernet-Holenia. Festschrift zum 70. Geburtstag des Dichters, Wien/Hamburg, P. Zsolnay, 1967, p. 17) et reprise à l’envi.

19 Cf. Heinz Wittmann, « Alexander Lernet-Holenia », p. 88-116, in Wittmann, Gespräche mit Dichtern, Wien, Österreichische Verlagsanstalt, 1976, ici p. 94-95.

20 Roček, Die neun Leben, p. 120.

21 Dreihann-Holenia, « Alexander Lernet-Holenia : Herkunft, Kindheit und Jugend », p. 36.

22 Cf. Berger, « Ein dichtender Grandseigneur », p. 102 ; Patrice Blaser, Manfred Müller (éd.), Widerspiel. Wiener Schauplätze in Leben und Werk Alexander Lernet-Holenias, Wien, Österreichische Gesellschaft für Literatur, 1997, p. 19.

23 Cf. Alexander Lernet-Holenia, « Ich wollte, er lebte uns noch ! », in Hanns Arens (éd.), Stefan Zweig. Im Zeugnis seiner Freunde, éd. rev. et augm., München/Wien, Langen-Müller, 1968, p. 84.

24 Lettre à Richard Strauss du 26 avril 1935, citée par Roček (éd.), Alexander Lernet-Holenia. Das lyrische Gesamtwerk, p. 641.

25 Gunther Nickel, Erwin Rotermund (éd.), Carl Zuckmayer – Alexander Lernet-Holenia. Briefwechsel und andere Beiträge zur Zuckmayer-Forschung, Zuckmayer-Jahrbuch, Band 8, 2005/06, p. 22.

26 Carl Zuckmayer, « Die Siegel des Dichters », Festschrift zum 70. Geburtstag des Dichters, p. 7.

27 Cf. Traugott Krischke, Ödön von Horváth. Kind seiner Zeit, Berlin, Ullstein, 1998, p. 186.

28 Cf. Hans-Harald Müller, Brita Eckert (éd.), Leo Perutz 1882-1957. Eine Ausstellung der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main, Wien/Darmstadt, P. Zsolnay (Sonderveröffentlichungen der Deutschen Bibliothek, 17), 1989, p. 207.

29 Cf. la carte que Lernet-Holenia lui envoie le 8 mai 1932 pour l’en remercier, tout en soulignant qu’il l’a beaucoup modifié (ibid., p. 66), ce que confirme une lettre adressée dix ans plus tard, le 12 août 1942 à Hans Reimann (Deutsches Literaturarchiv Marbach, A : REIMANN, série non numérotée).

30 Cf. Müller et Eckert, ibid.

31 Cf. Reinhard Lüth, Drommetenrot und Azurblau. Studien zur Affinität von Erzähltechnik und Phantastik in Romanen von Leo Perutz und Alexander Lernet-Holenia, Meitingen, Corian-Verlag, 1988 p. 68.

32 Leo Perutz, Le Judas de Léonard, trad. de l'allemand par Martine Keyser, rééd. [1re éd. 1987], Paris, 10/18, 1988, p. 247.

33 Lernet-Holenia ajoute un acte à la version de 1926 et change le titre de la pièce qui devient Die Hexe von Endor [La sorcière d’Endor].

34 Cité par Wittmann, « Alexander Lernet-Holenia », p. 115.

35 Cf. les propos tenus à Heinz Wittmann en 1974 (ibid., p. 94).

36 Cf. Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, legs d’Annie Lifczis, série n° 31 124 : « Biographisches. Genealogie und Lebensläufe. Parte 1952-1976 », pièce n° 6, notices biographiques.

37 Cf. Roček, Die neun Leben, p. 235-236.

38 Cf. Dietz, Alexander Lernet-Holenia und Maria Charlotte Sweceny, p. 20.

39 « Antwort an die literarischen Emigranten », lettre lue le 24 mai à la Berliner Rundfunk et publiée le lendemain dans la Deutsche Allgemeine Zeitung. Elle constitue la réponse à une missive que Klaus Mann lui a fait parvenir le 9 mai 1933, à titre privé, depuis Le Lavandoux.

40 Lettre du 27 mai 1933 à Gottfried Benn, Handschriftensammlung des Deutschen Literaturarchivs Marbach am Neckar, A : BENN, n° 86. 9468/1. Reproduite dans : Thomas Hübel, Manfred Müller (éd.) Alexander Lernet-Holenia : Die Lust an der Ungleichzeitigkeit, Wien, Zsolnay, 1997, p. 51-59.

41 Cf. Gerald Sommer, « „Er dient um die Erlaubnis, eine öffentliche Heimsuchung sein zu dürfen“. Anmerkungen zu Willkür und Wohlwollen fiskalischer Organe, ausgehend von Alexander Lernet-Holenias Roman Das Finanzamt », p. 187, in Thomas Hübel, Manfred Müller, Gerald Sommer (dir.), Alexander Lernet-Holenia. Resignation und Rebellion. „Bin ich denn wirklich, was ihr einst wart?“ Beiträge des Wiener Symposions zum 100. Geburtstag des Dichters, Riverside CA, Ariadne Press, 2005, p. 181.

42 Cf. Roček, Die neun Leben, p. 202-203.

43 Pour le détail de ces trois années cruciales dans la vie et la production de Lernet-Holenia, voir Roček, Die neun Leben, p. 227-248 et Dietz, Alexander Lernet-Holenia und Maria Charlotte Sweceny, p. 35-70.

44 Cf. Roček, Die neun Leben, p. 236-238 et Dietz, Alexander Lernet-Holenia und Maria Charlotte Sweceny, p. 42-43.

45 Cf. Dietz, ibid., p. 54-56.

46 Alexander Lernet-Holenia, Mars en bélier, traduit de l’allemand et préfacé par Jean-Jacques Pollet, Paris, Christian Bourgois, 1990, p. 188.

47 Ibid., p. 263.

48 Sur le mystère qui entoure cette nomination et les interrogations qu’elle suscite, y compris chez Lernet-Holenia lui-même, voir Dietz, Alexander Lernet-Holenia und Maria Charlotte Sweceny, p. 57-60.

49 Ibid., p. 60.

50 Plus de 30.000 reichmarks en 1942. Cf. Roček, Die neun Leben, p. 241 ; Sommer, « „Er dient um die Erlaubnis, eine öffentliche Heimsuchung sein zu dürfen“ », p. 183 ; Dietz, Alexander Lernet-Holenia und Maria Charlotte Sweceny, p. 290.

51 Cf. Berger, « Ein dichtender Grandseigneur », p. 96 ; Robert Dassanowsky, Phantom Empires. The Novels of Alexander Lernet-Holenia and the Question of Postimperial Austrian Identity, Riverside (Calif.), Ariadne Press, 1996, p. 113 ; Dietz, Alexander Lernet-Holenia und Maria Charlotte Sweceny, p. 35, 96 et 236-237.

52 Alexander Lernet-Holenia, Der Mann im Hut, München, DTV, 1978 [1re éd. 1937], p. 140.

53 Cf. Österreichisches Tagebuch 2 (28), 26 juillet 1947, p. 7.

54 Cf. Hugo von Hofmannsthal, « Die österreichische Idee », « Die Idee Europa » ou encore « Wir Österreicher und Deutschland », in Hofmannsthal, Gesammelte Werke, vol. IX (Reden und Aufsätze II 1914-1924), Frankfurt a. M, Fischer, 1979, p. 454-458, 43-54, 390-396. Voir aussi Jacques Le Rider, « L’idée autrichienne de Reich centre-européen selon Hugo von Hofmannsthal », Austriaca 37, 1993, p. 137-153.

55 Alexander Lernet-Holenia, « Ein Brief an den Herausgeber », in Helmut A. Fiechtner (éd.), Hugo von Hofmannsthal. Die Gestalt des Dichters im Spiegel der Freunde, Wien, Humboldt-Verlag, 1949, p. 356.

56 Roček, Die neun Leben, p. 241-243.

57 Cf. Dietz, Alexander Lernet-Holenia und Maria Charlotte Sweceny, p. 67 et 122.

58 Étaient bénéficiaires de la Uk-Stellung des spécialistes “indispensables” dans l’économie de guerre, les transports ou l’administration. Ce concept était cependant relativement flou puisque, début 1943, ce statut était commun à 5,5 millions de personnes pour 9,5 millions de mobilisés (Roček, Die neun Leben, p. 242). Les détenteurs de la Uk-Stellung étaient libérés de leurs obligations militaires. Le retour sur le champ de bataille passait par une procédure de réintégration dans le service actif.

59 Roček, Die neun Leben, p. 244-246.

60 L’Aile de la Chancellerie (Reichskanzleitrakt), édifiée lors des transformations de la Hofburg réalisées par Charles VI au XVIIe siècle, est l’œuvre de Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) et de son fils Joseph Emmanuel (1693-1742). On leur doit aussi la Bibliothèque impériale de la Josefsplatz. Lernet-Holenia considérait cette dernière comme « l’une des plus belles places au monde ». Cf. « Zwischen Groß- und Kleinbürgertum. Notizen zur österreichischen Soziologie », Forum (Wien) 8 (96), déc. 1961, p. 448 et « Es war nie eine Weltstadt. Von der Hofburg zum Kohlmarkt. Ein Spaziergang durch Wien », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19 juin 1971.

61 Alexander Lernet-Holenia, « Gruß des Dichters », 17 oct. 1945, Der Turm (Wien) 1, H. 4/5 (1945-1946), p. 109 (c’est Lernet-Holenia qui souligne). Texte reproduit dans : Blaser, Müller (éd.), Widerspiel, p. 60.

62 « Mais pour ce qui est de moi et de mes opinions personnelles, je vous prie d’être convaincu qu’en qualité de participant plus ou moins involontaire à deux guerres mondiales, je crois que toute arme qui n’atteint pas ou ne se borne pas à atteindre le guerrier, mais la population civile, et donc les femmes et les enfants, devrait être bannie » (Alexander Lernet-Holenia, « Für die Aechtung der Atomwaffe », Tagebuch 9, 29 avr.1950).

63 Cf. Blaser, Müller (éd.), Widerspiel, p. 74-76.

64 Alexander Lernet-Holenia, « Zwei deutsche Dichter. Aus Anlaß des Hinscheidens von Gottfried Benn und Bertolt Brecht », Forum (Wien) 3 (33), sept. 1956, p. 321-323.

65 Cf. Roček (éd.), Alexander Lernet-Holenia. Das lyrische Gesamtwerk, p. 649-652.

66 « […] Le Troisième Reich/ […] a perverti/ […] même la mort. […]// Qui/ sauvera à présent, puisque tu as dilapidé le monde,/ le monde ?/ Autour de quel centre se fermera encore/ l’orbe terrestre ? »/ « […] Das Dritte Reich/ […] fälschte […] selbst den Tod./ […]// Wer/errettet nun, da du die Welt vertan,/ die Welt ? Um welche Mitte schließt sich noch/ der Erdkreis ? […] » (Roček (éd.), Alexander Lernet-Holenia. Das lyrische Gesamtwerk, p. 369-370). La traduction française de ce bref extrait ne peut rendre que très imparfaitement la forme et l’ampleur du propos.

67 Hugo Huppert, « Einem, der auf Goldgrund schreibt… Offener Brief an Alexander Lernet-Holenia », Österreichisches Tagebuch 2 (27), 19 juil. 1947, p. 5-6.

68 Cf. la lettre adressée le 18 février 1947 par Lernet-Holenia à Viktor Matejka, conseiller municipal du KPÖ chargé de la culture et de l’éducation, dans laquelle Lernet-Holenia indique que « Germanien » concerne aussi l’Autriche.

69 Le comte de Saint-Germain, trad. de l'allemand par Jean-Jacques Pollet, Paris, C. Bourgois, 1994, p. 118.

70 Der Graf von Saint-Germain, Wien/Hamburg, P. Zsolnay (coll. « Die Phantastischen Romane »), 1981, p. 43.

71 Roček, Die neun Leben, p. 322-323.

72 Cf. Heidemarie Uhl, « Konkurrierende Vergangenheiten. Offizielle Narrationen, „Gegenerzählungen“ und Leerstellen des „österreichischen Gedächtnisses“ », in Moritz Csáky, Klaus Zeyringer (dir.), Inszenierungen des kollektiven Gedächtnisses. Eigenbilder, Fremdbilder, Innsbruck/Wien…, Studien-Verlag, 2002, p. 221.

73 Le comte de Saint-Germain, p. 123.

74 1957 : Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ; 1958 : Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der Republik Österreich I. Klasse ; 1958 : “Goldene Feder” des Presseclubs Concordia in Wien ; 1961 : Großer Österreichischer Staatspreis für Literatur ; 1967 : Adalbert-Stifter-Preis des Landes Oberösterreich, Ehrenmedaille der Stadt Wien in Gold ; 1968 : Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst. Cf. Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, legs d’Annie Lifczis, série n° 31 124 : « Biographisches. Genealogie und Lebensläufe. Parte 1952-1976 », pièces n° 6 et 9, notices biographiques et faire-part de décès de Lernet-Holenia ; Berger, « Ein dichtender Grandseigneur », p. 104-106.

75 Prinz Eugen, p. 7-8. C’est HB qui souligne.

76 « Les vénérables Maisons princières sont depuis longtemps déjà si décaties qu’il ne vaut plus la peine de les prendre pour cible. […] On en vient à conclure que Lernet-Holenia ne parodie que lui-même. Il paraît y prendre plaisir » (Johann Schneider, « Der falsche Florentiner Stern », National-Zeitung (Basel), 7 mars 1970).

77 « Dämonisch durchzuckt » (sans nom d’auteur), archives de presse de la maison d’édition P. Zsolnay.

78 Erik Graf Wickenburg, « Der Schwierige. Alexander Lernet-Holenia 70 Jahre alt », Stuttgarter Nachrichten, 20 oct. 1967.

79 Hans Flesch-Brunningen, « Portrait eines Freundes. Zum 75. Geburtstag Alexander Lernet-Holenias am 21. Oktober », Die Presse (Wien), 21-22 oct. 1972.

80 Notamment Das Finanzamt (1955), pièce de théâtre et roman publiés la même année, Das Goldkabinett (1957), également en version théâtrale et romanesque, Aglaja et Österreichische Weihnachtslegende, deux fictions brèves parues en 1963.

81 Cf. Berger, « Ein dichtender Grandseigneur », p. 108.

82 Cf. surtout le roman Die vertauschten Briefe et les essais « Adel und Gesellschaft in Österreich », Der Monat 9 (101), 1957, p. 33-43 ; « Existenzfragen des Adels », Forum 6 (63), mars 1959, p. 98-100 ; « Zwischen Groß- und Kleinbürgertum… », Forum 8 (96), déc. 1961, p. 446-448.

83 Celui-ci occupe cette fonction de 1965 à sa mort, en 1974.

84 Wiener Zeitung, 24 oct. 1972, cité d’après Berger, « Ein dichtender Grandseigneur », p. 107. À ce repas assistent aussi les ministres Christian Broda et Rudolf Kirchschläger. Le président Jonas envoie un télégramme de félicitations.

85 Hans Heinz Hahnl, « Alexander Lernet-Holenia ist 75 : Poet und Enfant terrible », 21 oct. 1972.

86 Lors du 27e congrès du PEN-Club International réuni à Vienne en juin 1955, il prononce en ce sens un discours très polémique, qui fait l’objet de vives critiques : « Über die Machtlosigkeit des Literaten », Forum 2 (18), juin 1955, p. 221.

87 « An Stelle eines Geleitworts. Aus der Antrittsrede, gehalten von A. Lernet-Holenia am 4. Februar 1969 », Pen (1), 1969, p. 1.

88 Cf. Alexander Lernet-Holenia, « Die Herren von Stockholm terrorisieren die Literatur », Welt am Sonntag, 22 oct. 1972.

89 Cf. Adalbert Schmidt, « Protest, Distanzierung und Distanz », Salzburger Nachrichten, 21 oct. 1972 (archives de presse de la maison d’édition P. Zsolnay).

90 Cf. Alexander Lernet-Holenia, « “Brauchen Dichter einen Verein ?” Ansprache im Österreichischen Schriftstellerverband », Die Furche (Wien), 3 mars 1973.

91 Cf. Roček (éd), Alexander Lernet-Holenia. Das lyrische Gesamtwerk, p. 679-680.

92 Michael Guttenbrunner, « Alexander Lernet-Holenia », Die Brücke. Kärntner Kulturzeitschrift 4 (7-8), print. – aut. 1978, p. 267.